Каждое общество основывается на определённых принципах, регулирующих отношения между гражданами и государством. В советский период эти нормы играли ключевую роль в формировании правового сознания. Основным аспектом, определяющим возможность участия личности в правовых процессах, является её статус и способность осуществлять права и обязанности.

Вопросы, связанные с правами и обязанностями индивидов, оставались в центре внимания правоведов. Ведь понимание, как именно можно контролировать различные аспекты жизнедеятельности граждан, было необходимо для обеспечения порядка и справедливости в социалистическом обществе. Неудивительно, что студенты и аспиранты, изучающие эту тему, часто ищут возможность заказать контрольную работу, чтобы глубже разобраться в деталях.

Исследование нюансов, касающихся статуса людей и их возможностей, позволяет не только понять принципы функционирования правового поля, но и выявить проблемы, актуальные для общества на протяжении многих лет. Важно осознавать, что знание этих аспектов в значительной степени способствует формированию правового сознания современного гражданина.

Историческая основа гражданского законодательства

Система норм, регулирующих отношения между гражданами и юридическими лицами, имеет глубокие исторические корни. На протяжении веков формировались традиции, обычаи и правовые институты, определяющие гражданские правоотношения.

Важными этапами в развитии правовых норм стали кодексы и законодательные акты различных эпох. Например, в России значительную роль сыграл Гражданский уложение Civil Code, принятие которого стало знаковым событием в области частного права. Этот документ заложил основы для регулирования имущественных и обязательственных отношений.

Система норм часто адаптировалась к изменяющимся социальным и экономическим условиям. Так, кризисы или войны подталкивали правительство к реформированию существующих правил, направленным на защиту гражданских интересов. Основное внимание уделялось защите прав частной собственности, что способствовало формированию стабильного правового климата.

Действующее законодательство остается важным инструментом для обеспечения правовой ясности. Проблемы, возникающие в сфере частных отношений, иногда требуют обращения к историческим прецедентам. Поэтому актуальным становится вопрос о необходимости изучения и сохранения правовых традиций, что, в свою очередь, позволяет актуализировать старые нормы и адаптировать их к современным условиям.

| Этап | Событие | Влияние |

|---|---|---|

| Древняя Русь | Правда Ярослава | Формирование представлений о праве |

| XVII век | Уложение о наказаниях | Закрепление норм о частной собственности |

| XIX век | Гражданский уложение | Создание единой системы частного права |

Изучение различных этапов позволяет глубже понять, как на протяжении времен изменялась правовая система, и какие традиции продолжают влиять на современное правоприменение. Это знание может помочь при разработке новых норм и правил, отражающих потребности общества.

Если вас интересует глубокий анализ истории формирования правовых норм, не стесняйтесь заказать контрольную работу на эту тематику у специалистов, которые имеют опыт в исследовании правовых систем. Это поможет вам получить точное представление о происходивших изменениях и их последствиях.

Понятие правоспособности в СССР

Правоспособность в Советском Союзе определяла юридическую способность граждан быть носителями субъективных прав и обязанностей. Это свойство, присущее каждому человеку с момента его рождения, служило основой для осуществления различных действий, направленных на реализацию личных интересов.

Основным элементом правосознания являлся тот факт, что каждая личность, независимо от возраста или состояния здоровья, пользовалась определенными правами. В этом контексте акцентировалось внимание на равенстве всех граждан, что подразумевало их возможность участвовать в общественной жизни, заниматься трудовой деятельностью и защищать свои интересы.

Представители разных социальных групп, включая молодежь и пожилых людей, имели одинаковые возможности для получения образования и трудоустройства. Например, молодые специалисты могли заказать контрольную работу для улучшения своих знаний и компетенций, что способствовало их успешной интеграции в трудовой коллектив.

Дополнительно следует отметить, что правосубъектность носила универсальный характер, распространяясь как на физических лиц, так и на юридические образования. Это обеспечивало возможность созданий и функционирования организаций, способных осуществлять разнообразные операции в рамках установленной системы.

Таким образом, система правонарушений и защита прав каждого индивидуума в тот период базировались на принципах, которые ориентировались на соблюдение интересов всех категорий населения, укрепляли уверенность граждан в их юридической защите и предоставляли возможности для общественной активности.

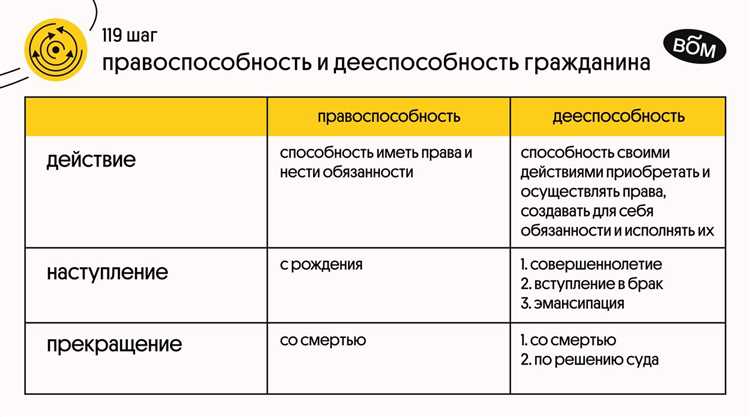

Различие между правоспособностью и дееспособностью

Правовая способность возникает с момента рождения и продолжается до момента смерти, отражая общую идею того, что каждый человек имеет право на защиту своих интересов. Это относится ко всем, независимо от возраста, состояния здоровья или других факторов. В отличие от этого, способность к юридическим действиям зависит от возраста и состояния лица, а также от наличия определенных факторов, таких как психическое здоровье.

На практике это означает, что, будучи признанным правосубъектом, человек автоматически приобретается права и обязанности, но для участия в сделках или иных действиях требуется достижение соответствующего возраста и понимание своих действий. Например, несовершеннолетние могут иметь права, однако ограничены в своей способности подписывать контракты или получать кредиты без согласия родителей или опекунов.

При написании контрольной работы важно четко различать эти аспекты, чтобы грамотно аргументировать свою точку зрения и избежать путаницы. Осведомленность о различиях между этими понятиями помогает лучше понимать правовые нормы и применять их на практике. Каждое понятие выполняет свою роль в правовой системе, обеспечивая как защиту прав отдельных лиц, так и стабильность юридических отношений в обществе.

Возрастные ограничения в гражданском праве

- Малолетние: Лица до 14 лет, которые не имеют права самостоятельно осуществлять юридические действия, за исключением некоторых случаев, таких как получение доходов от творчества или распоряжение средствами, находящимися в их собственности.

- Несовершеннолетние: Лица от 14 до 18 лет считаются ограниченно дееспособными. Они способны совершать сделки, но с разрешения родителей или законных представителей.

- Совершеннолетние: С 18 лет граждане становятся полностью дееспособными, что дает им право на самостоятельное ведение дел и выполнение различных обязательств.

Контрольная работа по этому материалу может рассматривать различные аспекты возрастных норм. Например, важным является анализ случаев, когда происходит разрешение на сделки от родительского контроля. Также стоит отметить механизм защиты интересов молодых людей, который включает в себя разные формы контроля со стороны государства.

- Следует рассмотреть, как возраст влияет на возможности участия в сделках. Например, необходимо исследовать, какие ограничения существуют для несовершеннолетних в контексте ипотечных или кредитных соглашений.

- Важно обратить внимание на ответственность, которая возлагается на молодых людей за нарушение условий сделок. Это может привести к правовым последствиям, требующим оценки со стороны юристов.

- Также будет полезным проанализировать случаи, когда возрастные ограничения могут быть сняты в особых обстоятельствах, таких как получение полной дееспособности через эмансипацию.

Понимание возрастных критериев помогает избежать юридических конфликтов и защитить права как несовершеннолетних, так и их опекунов. Правильная интерпретация этих норм позволяет обеспечить справедливое и безопасное правоприменение.

Состояния, влияющие на дееспособность

Вторым важным аспектом является психическое состояние индивида. Лица, страдающие от психических расстройств, могут быть признаны неспособными принимать самостоятельные решения, и в таком случае их действия подлежат контролю со стороны опекунов или попечителей. Это открывает вопросы для контрольной работы по теме, касающейся защиты прав и интересов таких граждан.

Также стоит упомянуть влияние физических заболеваний, которые могут ограничить возможности человека и сделать его зависимым от помощи других. В таких ситуациях важно учитывать не только состояние здоровья, но и социальные условия, которые могут способствовать улучшению положения таких лиц.

Некоторые состояния, как, например, алкоголизм или наркомания, также могут оказать видимое воздействие на способность граждан принимать отвечающие их интересам решения. Властные структуры могут вмешиваться для защиты прав таких людей, определяя их возможность к самостоятельным действиям.

Таким образом, разнообразные состояния здоровья и возрастные рамки могут определять уровень активности граждан в юридической сфере, определяя, способны ли они заключать договоры и защищать свои интересы. Эти аспекты подлежат тщательному анализу и обсуждению, особенно в контексте учебных задач, таких как контрольная работа.

Прекращение дееспособности в советское время

В советский период законодательства существовали четкие механизмы, регулирующие прекращение способности граждан действовать в юридическом смысле. Это касалось различных обстоятельств, при которых гражданин терял право совершать сделки и представлять свои интересы, что оказывало серьезное влияние на социальную структуру.

- Невменяемость: Если человек признавался психически нездоровым, то его дееспособность могла быть ограничена или полностью прекращена. Это требовало соответствующего судебного решения.

- Зависимость от наркотиков или алкоголя: Лица, находящиеся в состоянии долговременной зависимости, также могли утратить свою правоспособность, что позволяло служителям закона вмешиваться для защиты их прав.

- Нарушения закона: Судебные органы нередко устанавливали ограничения для правонарушителей, что влияло на их возможность участия в гражданских делах.

Процесс прекращения способности к действиям был строго регламентирован. Обычно инициаторами выступали родственники, медицинские учреждения или государственные органы. Для официального признания утраты возможности действовать необходимо было пройти все стадии судебного разбирательства.

- Сбор документов, подтверждающих состояние здоровья гражданина.

- Подготовка заявления о необходимости проверки дееспособности.

- Прохождение судебной экспертизы.

- Решение суда о прекращении способности к действиям.

Таким образом, система полностью уделяла внимание защите интересов уязвимых слоев населения и обеспечивала контроль за их действиями. Все эти аспекты делали процесс прекращения способности строго регламентированным и надежным.

Контрольная работа по данной теме позволяет глубже понять, каким образом работала система в Советском Союзе, а также выявить важные черты, характерные для этой эпохи.